No hace falta investigar mucho para encontrar, en cualquier red social, a alguien quejándose del comportamiento de alguna persona o grupo de personas durante el confinamiento, con mayor o menor grado de indignación en función de la gravedad de la violación del estado de alarma, su situación personal o un simple y llano fanatismo. Por supuesto, los medios han colaborado a este clima de indignación publicando una y otra vez vídeos de personas saltándose la cuarentena, en la línea de otras políticas informativas igual de poco rigurosas en las que no voy a entrar.

No se puede negar, yo también lo he visto, que hay gente que ha tenido comportamientos irresponsables, como los vistos este pasado fin de semana. En realidad, más que irresponsables, prefiero decir contrarios a las condiciones de la cuarentena. Sin embargo, no sé en qué momento nos hemos apuntado a esta tendencia de criminalizar a individuos concretos de todos los males de esta pandemia, como si la culpa de la saturación de las urgencias, los ERTE, los millones de parados o la falta de camas en las UCI fuera de los ciudadanos, sin aplicar el más mínimo análisis a la realidad que vivimos o a lo que nos rodea. Supongo que lo mismo se puede aplicar a la facilidad y alegría con la que mucha gente ha aceptado y aplaudido la restricción de movimientos, porque una cosa es admitir que son una medida necesaria, y otra que encerrar a la gente en su casa es una maravilla.

Estamos muy bien enseñados, por los medios de comunicación y la política, en lo de buscar culpables. Nos gusta tener alguien a quien señalar, o incluso, como están haciendo los medios, que nos digan quién tiene la culpa de que las cosas vayan mal. Compramos esos discursos a gran velocidad, sin dudar por un momento de los hechos que los respaldan. Y en este caso los culpables que se nos señalan son esas personas incívicas que han contravenido, a menudo de manera absolutamente irrelevante, las condiciones del confinamiento (lo cual, no obstante, tiene su justificación en la necesidad de crear un clima público que considere que el confinamiento es necesario, cuestión que en cierto modo puede ser comprensible).

Pero la realidad es que la culpa de esta situación no es del que sale a la calle con el perro y en lugar de quince minutos está treinta minutos. Ni del que se para en la calle a hablar con un vecino, del que sale a correr en el garaje de su edificio por hacer algo de deporte, ni siquiera del que tose sin taparse la boca. Esta situación es consecuencia de nuestra naturaleza biológica y vulnerable como seres humanos, y es culpa de un virus que se ha mostrado más contagioso de lo que se previó en un primer momento. Pero también es consecuencia del tipo de sociedad en la que vivimos, del contacto social al que estamos tan acostumbrados y de que millones de personas nos apiñemos en ciudades con una enorme densidad de población.

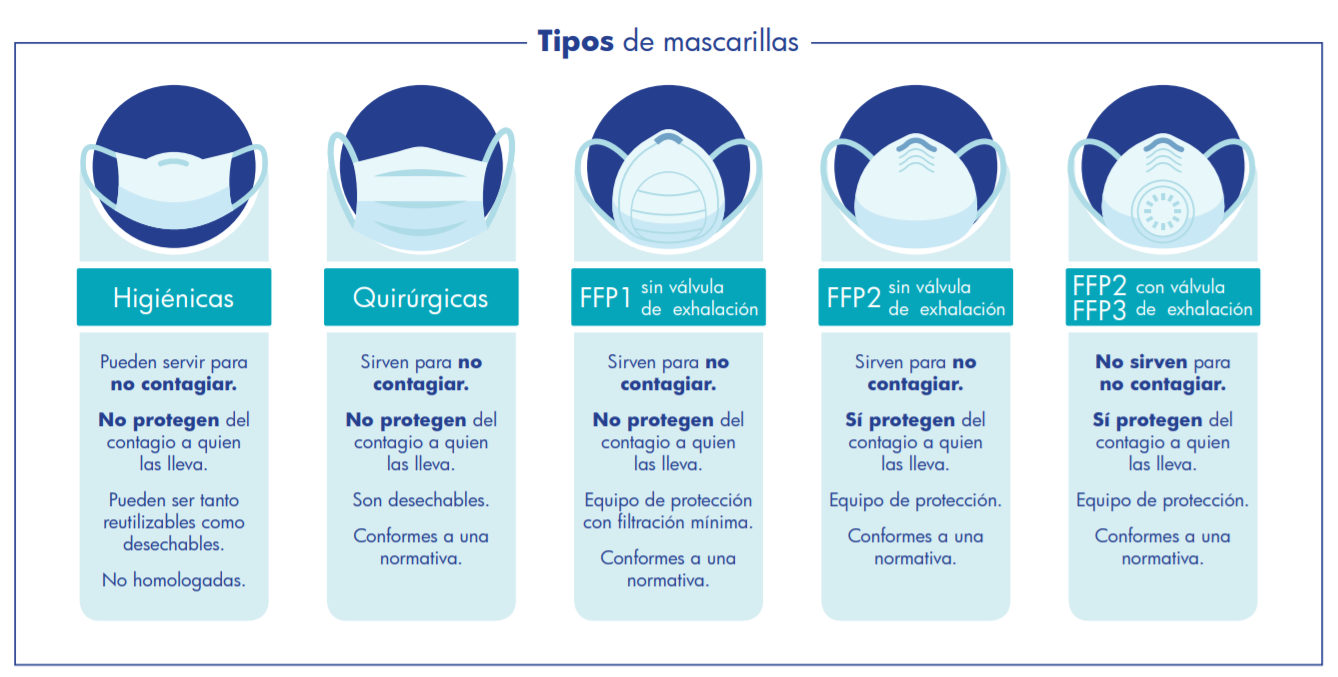

Indirectamente, si quisiéramos ir más allá, porque a pesar de todo ni siquiera se les puede considerar responsables directos de las muertes de una pandemia global, es culpa de las administraciones que han hecho la vista gorda en lo tocante a la conocida precariedad de las residencias de personas mayores y los recortes en camas de hospital y personal sanitario de estos últimos años, es culpa de una gestión que posiblemente podría haber sido mejor (algo que, no obstante, resulta muy fácil decir a toro pasado), es culpa de la falta de material de protección en condiciones para el personal sanitario, la inexistencia de tests o de la dependencia de terceros países en lo referente a la fabricación de mascarillas u otros dispositivos médicos.

Y si aún quisiéramos retroceder más, es culpa de los recortes en impuestos que la ciudadanía tan alegremente celebra (impuestos que sirven para pagar esa sanidad que ahora nos parece tan insuficiente), es culpa de un modelo económico que pone la rentabilidad por encima de todas las cosas, es culpa de la destrucción del ecosistema y es culpa del exceso de deuda nacional y de la poca capacidad de reacción que esta le proporciona al Estado (por si no queda claro, aquí “el Estado” no es el Gobierno, somos el conjunto de la ciudadanía). Pero aun así, con todos esos responsables, insisto, muy indirectos, sigue habiendo un responsable directo, que es el virus, y es algo que conviene no olvidar.

Si nos vamos a los datos, en este país, las condiciones del confinamiento social se establecieron el 15 de marzo. Para entonces, se sospecha que un número importante de personas ya estaban contagiadas. El 28 de marzo se renovó el estado de alarma y se redujo la movilidad, deteniendo las actividades no esenciales, lo que hasta entonces significaba que mucha gente estaba yendo a trabajar, con el riesgo de contagio que ello conllevaba. Ya hablé de ello en la anterior entrada y me reitero en mi opinión, pero admito que quizá estaba siendo muy duro con el dilema economía/salud. No es tan sencillo, en absoluto. Tras eso, la primera quincena de abril se comenzó a ver una reducción significativa de los contagios, lo que coincide con la fase más dura del confinamiento. Desde entonces, las cosas han ido mejorando, sin olvidar que el periodo de incubación puede ser de hasta 15 días, al que hay que sumar los días en los que esa persona está siendo tratada por el sistema sanitario, hasta que es dada de alta, o desgraciadamente fallece.

Han sido cerca de siete semanas en las que, en mi opinión, la inmensa mayoría de la población se ha comportado de manera impecable, y lo sigue haciendo. Hay gente cuyo comportamiento ha sido menos impecable, igual que en cualquier aspecto de la vida, pero yo diría que ha sido una minoría amplificada por los medios de comunicación. En cualquier caso, la mayor parte de las violaciones del confinamiento se han producido estos últimos días, cuando se ha permitido salir a la calle por franjas horarias, y se han expresado en general en la forma de personas hablando o caminando juntas o niños jugando al fútbol en un parque. Y cada una de esas actitudes es criminalizada, una y otra vez, por infinidad de gente que no se ha parado a pensar en factores no despreciables que, por cierto, tampoco acostumbramos a ver en los medios, dedicados en cuerpo y alma a describir las bondades del ejercicio físico en casa, el teletrabajo o la educación a distancia. En definitiva, del confinamiento.

En primer lugar, sería interesante analizar por qué pocos países de nuestro entorno, si acaso alguno, han impuesto unas condiciones de cuarentena tan estrictas como las de España. Somos, junto con Italia, el país que más ha restringido la libertad de movimientos, llegando a una paralización casi total de la economía, y aun así, el número de fallecidos de nuestro país y los ratios de mortalidad son de los más altos de Europa. No parece, por tanto, que el confinamiento haya servido demasiado para reducir el número de contagios y fallecidos. Puede argumentarse, con toda la razón, que de no haberlo hecho, los números habrían sido mucho peores, pero entonces habría que plantearse por qué, si hubiéramos rebajado el confinamiento a los niveles de otros países, habríamos estado incluso mucho peor.

En segundo lugar, se encuentra el tema de la economía. No seré yo quien defienda poner el dinero por encima de la salud, pero eso es fácil decirlo cuando sigues cobrando la nómina y tu situación económica apenas se ha visto afectada por el confinamiento. En este país vamos camino de una tasa del 20% y una caída del PIB próxima a 10%. Durante meses, mucha gente no tendrá (o no tiene ya) ningún ingreso, lo que se traduce en malnutrición, suicidios, problemas mentales, abuso de drogas o violencia de género. Especialmente viniendo de una situación de desigualdad ya muy severa, considerar que el confinamiento solo tiene un impacto positivo en la reducción de contagios y muertes, y que los efectos negativos son despreciables es mirarse el ombligo y no entender el mundo en el que vivimos.

La Universidad John Hopkins lo expresa muy bien cuando dice que: "Está bien documentado que las recesiones económicas no solo causan sufrimiento humano debido a la escasez, sino que también provocan problemas de salud y aumentos de la mortalidad. En resumen, el virus es letal; pero también lo es la pobreza". Y el dilema al que esto conduce, lo expresa de manera meridianamente clara:

Por lo tanto, ya se está haciendo un sombrío balance entre salvar diferentes vidas: salvar las vidas de los más vulnerables a COVID-19 contra salvar las vidas de los más vulnerables al suicidio, al abuso de sustancias y a la violencia doméstica. Además, estas vulnerabilidades significan que el distanciamiento social puede ser insostenible para grandes franjas de los estadounidenses más pobres. A medida que los responsables de la toma de decisiones contemplan las compensaciones económicas a medio plazo frente a las de salud pública, deben hacerlo reconociendo la naturaleza gravemente sesgada de los costos del distanciamiento.

(Traducción propia, original en inglés en el enlace)

Por último, tampoco son despreciables, especialmente para los niños, adolescentes y personas psicológicamente vulnerables (entre las que a menudo se encuentran personas mayores que viven solas), las implicaciones para la salud mental a medio y largo plazo de este confinamiento, por más que la mayoría de adultos lo llevemos con mayor o menor resignación. A menudo, la mención a estos problemas es tratada con cierto desprecio, como si fueran enfermedades accesorias que se pueden ignorar durante el tiempo que sea necesario.

A estas alturas parecería que estoy a favor de anular el confinamiento, o justificar a aquellos que se lo han saltado, y no es así. De lo que estoy a favor es de aplicar un mínimo sentido crítico a las medidas impuestas por las administraciones y de entender que las cosas no son blancas o negras, por mucho que esa sea la visión que nos venden. Durante siete semanas se han puesto en suspenso una gran cantidad de libertades civiles, y buena parte de la población lo ha asumido no solo de buena gana, sino que está dispuesta a extender dicha suspensión el tiempo que sea necesario para que el COVID-19 no cause más muertes, con independencia de las derivadas que pueda tener extender el confinamiento uno, dos o tres meses más. No disculparé a nadie, pero tampoco lo voy a convertir en un criminal.

No se trata de comportarse como si no pasara nada, pero tampoco pretender que un encierro estricto durante muchos meses no va a tener consecuencias o que es la solución definitiva a esta situación. La sociedad vive constantemente en un equilibrio entre los riesgos y las necesidades, y este no es un caso diferente. Si queremos no solo sobrevivir como individuos, sino también como sociedad, vamos a tener que jugar a un tira y afloja para encontrar el equilibrio entre el modo de vida lo más próximo a aquel que queremos mantener y el número de muertes por COVID-19. Y llegará un momento, como sucede con la polución de las grandes ciudades (que son consecuencia directa e indirecta de miles de muertes al año), que asumiremos que X muertes cada invierno es una cifra aceptable con la que tenemos que tragar si queremos seguir viviendo, aceptando que quizá un día seamos nosotros. Porque esperar encerrados en casa a perpetuidad, rezando para que la COVID-19 desaparezca por las altas temperaturas o aparezca una vacuna dentro de seis meses no garantiza que en 2021 no aparezca otro virus, tanto o más letal que este, o que la propia COVID-19 vuelva con una nueva mutación.

Somos seres humanos cuya biología nos expone a enfermedades como la COVID-19, tenemos un sistema sanitario, que como muchos otros, no estaba preparado para esto, y somos seres que tienden a concentrarse en grandes ciudades y se caracterizan, al menos en este país, por un enorme contacto social. Sin embargo, mucha gente parece dispuesta a sacrificar toda su vida sin fecha de vuelta atrás, sin poner condiciones ni considerar los efectos colaterales que ya se prevén. Como dice el filósofo Giorgio Agamben, las personas (en Italia, pero aplica también a España) tienen "tanto miedo de contaminarse que están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, empezando por sus condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, los amigos, los afectos, pasando por las convicciones políticas y religiosas. Vivir como tal, sin más, no une a los seres humanos, mas bien los enceguece y los separa".

Si a uno eso le hace sentir mejor, puede criticar el comportamiento de algunas personas, indignarse por ello y culparlos de todos los males del mundo, pero nadie, por mucho que se salte el confinamiento, puede ser apuntado con el dedo como el responsable de 25000 muertes, de la caída del PIB o de que haya millón y medio más de parados en este país. Y afirmar lo contrario es jugar a autoritarismos e ignorar décadas de estudio de la sociología y psicología humana.