Distancia

Mientras me masturbo en la ducha pienso en la distancia. En la distancia espacial que hay entre el baño y el escritorio en el que estoy sentado escribiendo cada una de estas palabras, y también, en la distancia temporal que se interpone entre ese momento de placer, que quizá no importa si es real o ficticio, y el instante en el que escribo estas palabras, y de nuevo, la que ha habido con cada uno de los puntos en los que he pensado cómo desarrollar este texto, como un punto de fuga en el que convergen todos los momentos. También pienso, suspendido sobre todos los anteriores momentos y puntos espaciales, en la distancia, un abismo ya, que existe entre la idea original y la actual, y al mismo tiempo con la que preveo que sea la definitiva y la que finalmente será. Y por último, quizá lo más importante, con el agua caliente cayéndome en la cabeza, pienso en la distancia entre ficción y realidad, y si llegados a este punto importa si en realidad me masturbaba en la ducha o no, si juega algún papel para la verosimilitud de estas palabras que lo haya hecho alguna vez, aunque ninguna de esas haya sido el desencadenante de esta realidad. Y todo esto, comprendido, resumido y compactado, implícito, en diez palabras: "Mientras me masturbo en la ducha pienso en la distancia".

Snowfall: una crítica

Releyendo, casi un año más tarde, la última entrada que escribí sobre las mascarillas, me doy cuenta de que no estuve especialmente acertado, por decirlo suavemente, así que para variar, que me estaba poniendo muy serio, hoy voy a hablar de otra cosa.

En concreto, de una serie que acabé de ver hace unos días: Snowfall. Si van ustedes a la página de filmaffinity en cuestión, donde tiene una puntuación de 7,1 (excesiva en mi opinión), las dos primeras frases de la sinopsis son estas: "Los Ángeles, 1983. Drama sobre el origen de la epidemia del crack y su devastador impacto en la cultura como la conocemos".

Con ese comienzo, la debilidad de Laura por las temáticas sociales y la falta de alternativas decentes, no costó mucho decidirse a verla.

En realidad, esperábamos ver algo más en la línea de The Corner, de David Simon (más conocido por The Wire), serie que tiene un muy merecido 8,2 en filmaffinity. De acuerdo, quizá no que fuera tan buena, pero al menos... en la línea. Desgraciadamente, la realidad fue algo más decepcionante.

Y aquí es donde empiezo a destripar la serie. Empecemos.

La serie narra, haciendo uso de cuatro temporadas y demasiados capítulos, la historia de Franklin Saint, Teddy McDonald, Gustavo Zapata y varios personajes más en el contexto del narcotráfico de los 80, la aparición del crack en los USA y los movimientos de la CIA en Latinoamérica. Dicho así suena un poco vago, pero estaremos de acuerdo en que tampoco tiene mucho sentido contar la historia de principio a fin.

El principal problema de la serie, que empieza a vislumbrarse hacia el final de la segunda temporada, es que poco a poco va asumiendo unos cimientos que en realidad no ha sido capaz de construir.

El primer ejemplo de esto con el que nos encontramos es el de Lucía Villanueva, la hija de un narcotraficante a la que otros personajes califican en repetidas ocasiones de psicópata. El problema es que si hay algo que no parece Lucía Villanueva es una psicópata; en comparación con la gran mayoría de personajes, ella es una persona bastante normal. Si quieres que me crea que es una psicópata, muéstrame actitudes y comportamientos de psicópata. Dame un contexto y una atmósfera en la que me pueda creer que lo es. De acuerdo, importa y vende droga, pero es que eso lo que viene a hacer un narco. Si eso, por sí solo, convierte a una persona en un psicópata es un debate para otro momento.

Otro problema más profundo, por su importancia en la trama, es el de Franklin, el personaje principal. Un chaval avispado que se abre paso entre narcos, vendedores de armas, agentes de la CIA y calaña semejante y con su esfuerzo e inteligencia crea un imperio de la nada vendiendo crack en su barrio. La cuestión es que siendo, como se supone que es, como se dice en un momento, uno de los principales distribuidores de crack a nivel nacional, no tiene laboratorios, ni una gran logística, ni apenas distribución. En realidad, la cocaína la recoge él personalmente, el crack lo fabrica su círculo cercano (media docena de personas) en la cocina de la casa de su primo, por turnos, y lo venden un puñado de chavales del barrio. El resultado es que lo que la serie quiere “vender”, un gran narco, y lo que muestra, un puñado de camellos, no cuadra.

Eso mismo se aprecia en la posición de dominancia que se intenta mostrar en relación con otras "bandas rivales". En torno a la tercera temporada, la madre le insiste en dejar el “negocio”. Y la respuesta que él da es muy de familias de mafiosos italianos: no puede hacerlo, porque las bandas rivales se matarán por su puesto si él se larga. Y tú te preguntas: ¿qué? Porque en realidad, esas supuestas bandas rivales no son grandes cárteles de la droga, ni la Cosa Nostra. Son una docena de chavales en cada bando, sin una gran organización, que además, acabarían matándose igual. Pero, como antes, tampoco se transmite que la "banda" de Franklin (ya lo he dicho, media docena de personas y alguno no muy listo) tenga esa posición de superioridad como para que se pueda crear tal "vacío".

Otro punto a destacar es el discurso que se lleva el protagonista. Al mismo tiempo que está masacrando a la población negra vendiéndoles crack, convirtiéndolos en adictos y destrozando el barrio, algo de lo que parece darse solo hacia el final de la serie, cuando ya le da igual, se atreve a hablar del racismo y la pobreza que sufren los afroamericanos, reivindicando algún tipo de activismo que él debe pensar que lleva a cabo haciéndose millonario vendiendo crack a gente pobre. Eso, por cierto, tampoco se entiende, porque el ámbito geográfico en el que se mueve el protagonista y su gente es en realidad bastante limitado, y nada hace sospechar que haya habido algún tipo de expansión como para hacerse con tal cantidad de dinero.

En definitiva, la historia se va construyendo sobre unas premisas que en realidad no ha sido capaz de establecer, y a medida que la serie avanza, esas carencias se van notando cada vez más, porque el imperio del protagonista se supone que crece, se expande y se hace más poderoso, pero en la pantalla sigue apareciendo el mismo chico negro avispado que fabrica crack en la cocina de su primo y lo vende en las cuatro calles que rodean su casa.

Una pena. Prometía más.

Diario de la COVID-19: la cuestión de las mascarillas

Hace unos días que en España el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios cerrados y en la calle, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. Aunque la OMS mantiene su recomendación inicial de llevar mascarilla únicamente “si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV” o “si tiene tos o estornudos”, esto va en la línea de otras organizaciones sanitarias importantes como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense, que sí recomienda utilizar una mascarilla, aunque sea casera. Entiendo que la idea detrás de esa posición es que cualquier protección, por insignificante que sea, ayuda a contener la emisión de partículas de contagio.

En mi caso, desde el principio he estado en contra del uso de las mascarillas para la población general, porque considero que generan en la persona una falsa sensación de seguridad que puede convertir su uso en más perjudicial que beneficioso.

La confirmación definitiva ha llegado estos días, en los que el uso generalizado de la mascarilla ha hecho que muchas personas le hayan perdido el miedo al contagio, y los dos metros de distancia de rigor, que es la medida de seguridad principal, se hayan evaporado.

Esto se suma a los problemas de que mucha gente no sepa llevarla o ponérsela de manera segura, de que aumenten las veces que una persona se toca la cara para recolocársela o comprobar que la lleva bien, la posibilidad de que se relajen las medidas higiénicas, o de que simplemente sea una mascarilla fraudulenta con un sello de homologación falso (lo cual ya sabemos que no sería una sorpresa).

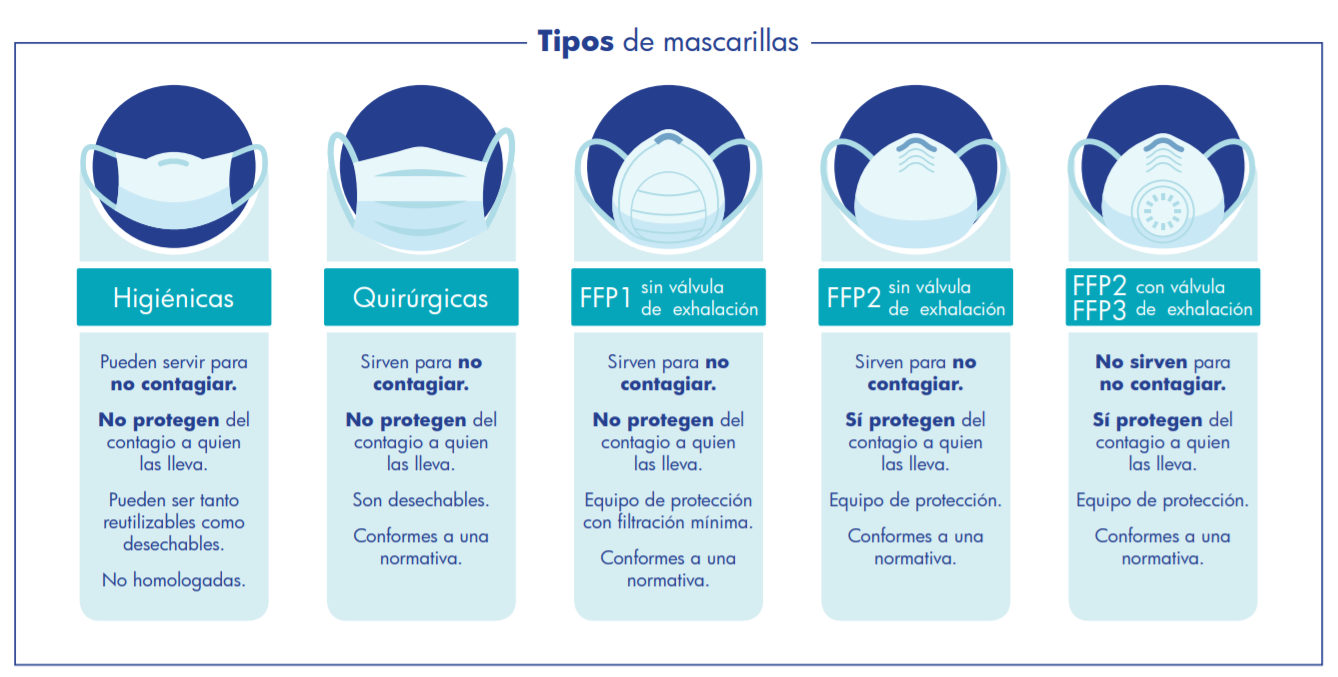

Pero hay además una cuestión adicional, que se deriva de los distintos tipos de mascarillas. Dentro imagen.

Fuente: HC Marbella, www.hcmarbella.com

Si atendemos a la razón principal esgrimida para la recomendación del uso de la mascarilla en espacios públicos, que es la protección contra los contagios derivados de asintomáticos, vemos que básicamente, sirven casi todas menos las FFP2 y FFP3 con válvula.

Mascarilla desechable 3M™ FFP2 con válvula

Sin embargo, no son pocas las personas que se pueden ver por la calle llevando mascarillas con válvula, que a efectos de contagio a terceras personas, equivale a lo mismo que no llevar mascarilla.

Es decir, una persona con esta mascarilla no ofrece ningún tipo de protección para nadie más que para él, pero llevar una mascarilla FFP* con válvula hará, previsiblemente, que no mantenga la distancia de seguridad con otras personas, entre las que se encuentran las personas con mascarillas higiénicas, quirúrgicas o sin mascarilla (ah, o que lleven una mascarilla mal homologada).

Si eso no es suficiente, está también el tema económico. En las circunstancias económicas actuales, el coste en mascarillas para una familia de cuatro personas no es insignificante, y si sufren problemas económicos, en el mejor de los casos podrían comprar las higiénicas o quirúrgicas, que no protegen al portador. Por lo que, en última instancia, la falta de recursos económicos tiene un impacto directo en la calidad de los medios de protección frente al contagio. Aunque eso ya lo sabíamos.

Pero aún existe una derivada adicional. Incluso en el caso de aquellas personas que se puedan permitir un suministro constante de mascarillas, no se puede descartar que, por simple pereza (o esa falsa sensación de seguridad de la que hablábamos), muchas de ellas se utilicen más allá de lo recomendable. Debe tenerse en cuenta que, aunque la carencia de mascarillas ha hecho que se considere aceptable una reutilización limitada, los filtros que utilizan se degradan con la humedad y otros factores, y el número de usos aceptables para garantizar su eficacia de filtrado es reducido (no existen, al parecer, estudios que relacionen la degradación con el número de usos). Sin olvidar, tampoco, que una mascarilla debe desinfectarse tras cada uso (o dejarla en barbecho en torno a una semana, en el caso de las quirúrgicas), lo cual añade un plus de pereza.

En definitiva, como he mantenido desde el principio de esta gran mierda que estamos viviendo, la generalización del uso de la mascarilla ha traído, y sigue haciéndolo, una falsa sensación de seguridad que provoca, entre otros problemas, que personas con mascarillas inadecuadas, mal colocadas, no homologadas o reutilizadas más allá de lo sensato y por tanto ineficaces, prescindan de los dos metros de separación que corresponde, simplemente porque llevando mascarillas se sienten inmunes al contagio.

Conclusión

Que la gente no se acerque a ti, a no ser que lleven un traje NBQ con un equipo de respiración autónoma.

Diario de la COVID-19: la cuestión del confinamiento

No hace falta investigar mucho para encontrar, en cualquier red social, a alguien quejándose del comportamiento de alguna persona o grupo de personas durante el confinamiento, con mayor o menor grado de indignación en función de la gravedad de la violación del estado de alarma, su situación personal o un simple y llano fanatismo. Por supuesto, los medios han colaborado a este clima de indignación publicando una y otra vez vídeos de personas saltándose la cuarentena, en la línea de otras políticas informativas igual de poco rigurosas en las que no voy a entrar.

No se puede negar, yo también lo he visto, que hay gente que ha tenido comportamientos irresponsables, como los vistos este pasado fin de semana. En realidad, más que irresponsables, prefiero decir contrarios a las condiciones de la cuarentena. Sin embargo, no sé en qué momento nos hemos apuntado a esta tendencia de criminalizar a individuos concretos de todos los males de esta pandemia, como si la culpa de la saturación de las urgencias, los ERTE, los millones de parados o la falta de camas en las UCI fuera de los ciudadanos, sin aplicar el más mínimo análisis a la realidad que vivimos o a lo que nos rodea. Supongo que lo mismo se puede aplicar a la facilidad y alegría con la que mucha gente ha aceptado y aplaudido la restricción de movimientos, porque una cosa es admitir que son una medida necesaria, y otra que encerrar a la gente en su casa es una maravilla.

Estamos muy bien enseñados, por los medios de comunicación y la política, en lo de buscar culpables. Nos gusta tener alguien a quien señalar, o incluso, como están haciendo los medios, que nos digan quién tiene la culpa de que las cosas vayan mal. Compramos esos discursos a gran velocidad, sin dudar por un momento de los hechos que los respaldan. Y en este caso los culpables que se nos señalan son esas personas incívicas que han contravenido, a menudo de manera absolutamente irrelevante, las condiciones del confinamiento (lo cual, no obstante, tiene su justificación en la necesidad de crear un clima público que considere que el confinamiento es necesario, cuestión que en cierto modo puede ser comprensible).

Pero la realidad es que la culpa de esta situación no es del que sale a la calle con el perro y en lugar de quince minutos está treinta minutos. Ni del que se para en la calle a hablar con un vecino, del que sale a correr en el garaje de su edificio por hacer algo de deporte, ni siquiera del que tose sin taparse la boca. Esta situación es consecuencia de nuestra naturaleza biológica y vulnerable como seres humanos, y es culpa de un virus que se ha mostrado más contagioso de lo que se previó en un primer momento. Pero también es consecuencia del tipo de sociedad en la que vivimos, del contacto social al que estamos tan acostumbrados y de que millones de personas nos apiñemos en ciudades con una enorme densidad de población.

Indirectamente, si quisiéramos ir más allá, porque a pesar de todo ni siquiera se les puede considerar responsables directos de las muertes de una pandemia global, es culpa de las administraciones que han hecho la vista gorda en lo tocante a la conocida precariedad de las residencias de personas mayores y los recortes en camas de hospital y personal sanitario de estos últimos años, es culpa de una gestión que posiblemente podría haber sido mejor (algo que, no obstante, resulta muy fácil decir a toro pasado), es culpa de la falta de material de protección en condiciones para el personal sanitario, la inexistencia de tests o de la dependencia de terceros países en lo referente a la fabricación de mascarillas u otros dispositivos médicos.

Y si aún quisiéramos retroceder más, es culpa de los recortes en impuestos que la ciudadanía tan alegremente celebra (impuestos que sirven para pagar esa sanidad que ahora nos parece tan insuficiente), es culpa de un modelo económico que pone la rentabilidad por encima de todas las cosas, es culpa de la destrucción del ecosistema y es culpa del exceso de deuda nacional y de la poca capacidad de reacción que esta le proporciona al Estado (por si no queda claro, aquí “el Estado” no es el Gobierno, somos el conjunto de la ciudadanía). Pero aun así, con todos esos responsables, insisto, muy indirectos, sigue habiendo un responsable directo, que es el virus, y es algo que conviene no olvidar.

Si nos vamos a los datos, en este país, las condiciones del confinamiento social se establecieron el 15 de marzo. Para entonces, se sospecha que un número importante de personas ya estaban contagiadas. El 28 de marzo se renovó el estado de alarma y se redujo la movilidad, deteniendo las actividades no esenciales, lo que hasta entonces significaba que mucha gente estaba yendo a trabajar, con el riesgo de contagio que ello conllevaba. Ya hablé de ello en la anterior entrada y me reitero en mi opinión, pero admito que quizá estaba siendo muy duro con el dilema economía/salud. No es tan sencillo, en absoluto. Tras eso, la primera quincena de abril se comenzó a ver una reducción significativa de los contagios, lo que coincide con la fase más dura del confinamiento. Desde entonces, las cosas han ido mejorando, sin olvidar que el periodo de incubación puede ser de hasta 15 días, al que hay que sumar los días en los que esa persona está siendo tratada por el sistema sanitario, hasta que es dada de alta, o desgraciadamente fallece.

Han sido cerca de siete semanas en las que, en mi opinión, la inmensa mayoría de la población se ha comportado de manera impecable, y lo sigue haciendo. Hay gente cuyo comportamiento ha sido menos impecable, igual que en cualquier aspecto de la vida, pero yo diría que ha sido una minoría amplificada por los medios de comunicación. En cualquier caso, la mayor parte de las violaciones del confinamiento se han producido estos últimos días, cuando se ha permitido salir a la calle por franjas horarias, y se han expresado en general en la forma de personas hablando o caminando juntas o niños jugando al fútbol en un parque. Y cada una de esas actitudes es criminalizada, una y otra vez, por infinidad de gente que no se ha parado a pensar en factores no despreciables que, por cierto, tampoco acostumbramos a ver en los medios, dedicados en cuerpo y alma a describir las bondades del ejercicio físico en casa, el teletrabajo o la educación a distancia. En definitiva, del confinamiento.

En primer lugar, sería interesante analizar por qué pocos países de nuestro entorno, si acaso alguno, han impuesto unas condiciones de cuarentena tan estrictas como las de España. Somos, junto con Italia, el país que más ha restringido la libertad de movimientos, llegando a una paralización casi total de la economía, y aun así, el número de fallecidos de nuestro país y los ratios de mortalidad son de los más altos de Europa. No parece, por tanto, que el confinamiento haya servido demasiado para reducir el número de contagios y fallecidos. Puede argumentarse, con toda la razón, que de no haberlo hecho, los números habrían sido mucho peores, pero entonces habría que plantearse por qué, si hubiéramos rebajado el confinamiento a los niveles de otros países, habríamos estado incluso mucho peor.

En segundo lugar, se encuentra el tema de la economía. No seré yo quien defienda poner el dinero por encima de la salud, pero eso es fácil decirlo cuando sigues cobrando la nómina y tu situación económica apenas se ha visto afectada por el confinamiento. En este país vamos camino de una tasa del 20% y una caída del PIB próxima a 10%. Durante meses, mucha gente no tendrá (o no tiene ya) ningún ingreso, lo que se traduce en malnutrición, suicidios, problemas mentales, abuso de drogas o violencia de género. Especialmente viniendo de una situación de desigualdad ya muy severa, considerar que el confinamiento solo tiene un impacto positivo en la reducción de contagios y muertes, y que los efectos negativos son despreciables es mirarse el ombligo y no entender el mundo en el que vivimos.

La Universidad John Hopkins lo expresa muy bien cuando dice que: "Está bien documentado que las recesiones económicas no solo causan sufrimiento humano debido a la escasez, sino que también provocan problemas de salud y aumentos de la mortalidad. En resumen, el virus es letal; pero también lo es la pobreza". Y el dilema al que esto conduce, lo expresa de manera meridianamente clara:

Por lo tanto, ya se está haciendo un sombrío balance entre salvar diferentes vidas: salvar las vidas de los más vulnerables a COVID-19 contra salvar las vidas de los más vulnerables al suicidio, al abuso de sustancias y a la violencia doméstica. Además, estas vulnerabilidades significan que el distanciamiento social puede ser insostenible para grandes franjas de los estadounidenses más pobres. A medida que los responsables de la toma de decisiones contemplan las compensaciones económicas a medio plazo frente a las de salud pública, deben hacerlo reconociendo la naturaleza gravemente sesgada de los costos del distanciamiento.

(Traducción propia, original en inglés en el enlace)

Por último, tampoco son despreciables, especialmente para los niños, adolescentes y personas psicológicamente vulnerables (entre las que a menudo se encuentran personas mayores que viven solas), las implicaciones para la salud mental a medio y largo plazo de este confinamiento, por más que la mayoría de adultos lo llevemos con mayor o menor resignación. A menudo, la mención a estos problemas es tratada con cierto desprecio, como si fueran enfermedades accesorias que se pueden ignorar durante el tiempo que sea necesario.

A estas alturas parecería que estoy a favor de anular el confinamiento, o justificar a aquellos que se lo han saltado, y no es así. De lo que estoy a favor es de aplicar un mínimo sentido crítico a las medidas impuestas por las administraciones y de entender que las cosas no son blancas o negras, por mucho que esa sea la visión que nos venden. Durante siete semanas se han puesto en suspenso una gran cantidad de libertades civiles, y buena parte de la población lo ha asumido no solo de buena gana, sino que está dispuesta a extender dicha suspensión el tiempo que sea necesario para que el COVID-19 no cause más muertes, con independencia de las derivadas que pueda tener extender el confinamiento uno, dos o tres meses más. No disculparé a nadie, pero tampoco lo voy a convertir en un criminal.

No se trata de comportarse como si no pasara nada, pero tampoco pretender que un encierro estricto durante muchos meses no va a tener consecuencias o que es la solución definitiva a esta situación. La sociedad vive constantemente en un equilibrio entre los riesgos y las necesidades, y este no es un caso diferente. Si queremos no solo sobrevivir como individuos, sino también como sociedad, vamos a tener que jugar a un tira y afloja para encontrar el equilibrio entre el modo de vida lo más próximo a aquel que queremos mantener y el número de muertes por COVID-19. Y llegará un momento, como sucede con la polución de las grandes ciudades (que son consecuencia directa e indirecta de miles de muertes al año), que asumiremos que X muertes cada invierno es una cifra aceptable con la que tenemos que tragar si queremos seguir viviendo, aceptando que quizá un día seamos nosotros. Porque esperar encerrados en casa a perpetuidad, rezando para que la COVID-19 desaparezca por las altas temperaturas o aparezca una vacuna dentro de seis meses no garantiza que en 2021 no aparezca otro virus, tanto o más letal que este, o que la propia COVID-19 vuelva con una nueva mutación.

Somos seres humanos cuya biología nos expone a enfermedades como la COVID-19, tenemos un sistema sanitario, que como muchos otros, no estaba preparado para esto, y somos seres que tienden a concentrarse en grandes ciudades y se caracterizan, al menos en este país, por un enorme contacto social. Sin embargo, mucha gente parece dispuesta a sacrificar toda su vida sin fecha de vuelta atrás, sin poner condiciones ni considerar los efectos colaterales que ya se prevén. Como dice el filósofo Giorgio Agamben, las personas (en Italia, pero aplica también a España) tienen "tanto miedo de contaminarse que están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, empezando por sus condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, los amigos, los afectos, pasando por las convicciones políticas y religiosas. Vivir como tal, sin más, no une a los seres humanos, mas bien los enceguece y los separa".

Si a uno eso le hace sentir mejor, puede criticar el comportamiento de algunas personas, indignarse por ello y culparlos de todos los males del mundo, pero nadie, por mucho que se salte el confinamiento, puede ser apuntado con el dedo como el responsable de 25000 muertes, de la caída del PIB o de que haya millón y medio más de parados en este país. Y afirmar lo contrario es jugar a autoritarismos e ignorar décadas de estudio de la sociología y psicología humana.

Diario de la COVID-19: La lucha por las cifras

Escuchaba ayer a una tertuliana en el programa de Ferreras en La Sexta (de cuyo "periodismo" espectáculo espero hablar otro día) afirmar sin ruborizarse que, en África, en todo el continente (por si no queda claro), solo hay 15000 contagiados y 600 fallecidos. Ignorando todos los factores que pueden influir, para bien y para mal, en la incidencia que la COVID-19 pueda tener en África, debería ser evidente que, como mínimo, cualquier dato relacionado con el impacto de esta enfermedad en el continente africano debería ser tratado con mucha cautela.

Sirva esto de ejemplo de la forma en que los grandes medios de comunicación están tratando a diario los datos que se dan oficialmente: a pies juntillas y sin poner en duda su fiabilidad (hacerlo en el caso de los datos de África es especialmente incomprensible). A estas alturas ha quedado claro que ningún dato sobre la COVID-19, lo dé quien lo dé, es del todo fiable y que detrás de cada cifra hay muchos “peros”.

Entre los justificados encontramos la dificultad de valorar el impacto de una enfermedad con un alto número de asintomáticos o sintomáticos leves y una fase de incubación de hasta dos semanas, la saturación de los servicios sanitarios, la carencia de medios de detección y diagnóstico, las dudas científicas sobre los criterios de medición a aplicar o la existencia de incógnitas todavía sin resolver, como la posibilidad de que se puedan producir segundos contagios en personas ya curadas.

Pero hay más, y ahí entramos ya en el terreno de los grises. Como no podía ser de otra manera, la política ha invadido la lucha por los datos desde el principio, tanto a nivel interno como externo.

Desde el punto de vista internacional, ser un país con un alto número de contagiados y fallecidos lleva irremediablemente asociado el estigma de ser un país poco preparado, desorganizado y con una clase política deficiente. Lo que suele interpretarse como poca seriedad para pagar tus deudas, y en última instancia, mayores tipos de interés para financiarse internacionalmente en un futuro próximo, lo cual es una poderosa motivación para ocultar y manipular las cifras, mientras las circunstancias lo permitan. Dicho de otra forma, quizá España e Italia no hayan gestionado la crisis de la COVID-19 todo lo bien que hubiera sido de desear, pero quizá uno de sus problemas haya sido su incapacidad para maquillar sus cifras o haber sido dos de los primeros países afectados de manera masiva.

La componente interna tiene tanta o más importancia. Cualquier gobierno, nacional o local, sabe que las cifras de personas muertas y contagiadas son valoradas por los ciudadanos como una forma de medir la acción del gobierno de turno, incluso cuando existan muchos factores que quedan fuera del alcance de dichos gobiernos. Cada dato que se da representa no el grado de eficacia para gestionar la propia crisis, sino también la capacidad de reacción o incluso la preparación del país o la región para hacer frente a una situación así. Y cualquier partido de la oposición sabe es un arma que, bien empleada, puede generar muchos dividendos en el futuro. (Esto no implica, por supuesto, que los gobiernos estén libres de crítica o que haya muchas responsabilidades cruzadas que se obvian —intencionadamente— en los mensajes de los políticos, pero de eso hablaremos otro día).

Y de esta forma, nos encontramos con un panorama en el que los gobiernos manipulan los datos que tienen, ocultando fallecidos y contagiados, agregándolos o directamente ignorándolos para, de cara al exterior, limitar la pérdida de prestigio y de capacidad de financiación futura, y de cara al interior, no perder la próxima carrera electoral frente a partidos que, en muchos casos, tienen un comportamiento oportunista. Es cierto que estas son las cifras que tenemos, pero haríamos bien en, como al resto de la población, ponerlas en cuarentena y no precipitarnos a sacar conclusiones sin algo de sana crítica.

(Epílogo: a pesar de lo dicho, no me cabe duda, no obstante, de que sí hay gobiernos que lo están haciendo mejor que otros, pero la poca fiabilidad de las cifras hace muy difícil estar realmente seguro de cuáles son en estos momentos).

No lo llames teletrabajo, no lo llames educación a distancia, llámalo X

En estos tiempos convulsos, cuando haya que sentarse delante del ordenador de lunes a viernes para teletrabajar —aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo—, obligar a los niños a hacer los deberes del colegio o impartir/conectarse a una clase online, haríamos bien en recordar la situación de confinamiento y estrés psicológico en la que nos encontramos.

El teletrabajo y la educación a distancia son prácticas, más o menos utilizadas —menos que más—, que se desarrollan en circunstancias de normalidad, en las que, al acabar la jornada laboral o educativa, las personas salen a la calle, hacen deporte o ven a los amigos. Pero estas no son circunstancias normales, así que nos haríamos todos un favor si dejáramos de pretender que lo de ahora es teletrabajo o educación a distancia, y fuéramos consecuentes con la realidad antes de juzgar nuestro propio rendimiento o exigirle productividad a los que nos rodean, tanto a este como al otro lado de la pantalla.

No hacerlo es, aparte de inhumano para los demás y contraproducente para nosotros mismos, carecer del más básico conocimiento sobre la psicología humana.

It's the economy, stupid

Imagen por lucya_77a en twitter

Tanto tiempo sin pasarme por aquí y lo hago ahora en plena crisis por el coronavirus, aka Covid-19. Supongo que necesitaba una razón lo bastante poderosa, claro que, sobra decirlo, hubiera preferido que se tratara de otra más positiva.

A lo que venía. Leía ayer a un contacto de mis redes sociales criticar el encierro forzoso al que está sometida buena parte de la población española, para acabar su comentario llamando a la desobediencia civil. Afirmaba no entender cómo pasear sola por una calle desierta en la que se había cruzado con trece personas —todas ellas caminando solas, y con las que había mantenido una distancia más que prudencial para evitar un potencial contagio— podía ser más perjudicial que el confinamiento actual.

Confieso que mi primera reacción fue de indignación. El comentario en sí me pareció una temeridad o, incluso peor, una estupidez. Sí opino que el aislamiento social es necesario para, ya no la erradicación del contagio, sino para reducir su velocidad de propagación y que, de esta manera, las personas contagiadas puedan recibir una atención médica adecuada. Lo que llaman aplanar la curva. También opino que su argumento se apoya en la imposibilidad de contagio en las circunstancias que esta persona se encontró al pasear, pero de no existir dichas restricciones, no se habría cruzado con trece personas, sino con trescientas, muchas de las cuales no habrían caminado solas, sino acompañadas, se habrían reunido en grupos para charlar, etc. En fin, ya nos conocemos. Como diría Antonio Recio, la estupidez del ser humano es legendaria y pruebas tenemos más que de sobra.

Pero a menudo que le contestaba, me daba cuenta de que, aunque seguía sin estar de acuerdo con su postura, el argumento de la reclusión tampoco tenía tanto sentido, si uno atiende a la realidad que nos rodea. Y la realidad es esta:

[María José] Rallo [secretaria general de Transportes] también ha explicado que "este martes [17 de marzo] por la mañana ha ocurrido un episodio por un retraso de un tren de la línea C5". [...] De todos modos, la secretaria general de Transportes también ha afirmado que "estas situaciones son inevitables" y que, por ello "es importante apelar a las personas que se encuentren en esos andenes en ese momento y que traten de separarse al máximo, aunque no sea fácil". [Maldita.es, 17 de marzo]

(Lo de ayer lunes fue todavía peor y la negrita es mía).

Dicho de otra forma, esta realidad es que para evitar la propagación del Covid-19 se ha restringido la libertad de movimiento de las personas, pero que esta restricción se pone en cuarentena cuando se trata de ir a trabajar, con independencia de la actividad de la empresa en cuestión y las condiciones en las que se desarrolle dicho trabajo. Enciérrate en casa el fin de semana, pero no te olvides de que el lunes tienes que coger el metro e ir a trabajar. Que oiga, lo del Covid-19 es grave, pero tampoco nos pasemos de estrictos.

En esta línea, yendo más allá de las imágenes dantescas de abarrotamiento en los transportes públicos de ayer, que invalidan por sí mismas gran parte del argumento a favor del enclaustramiento, ¿a alguien se le ha ocurrido establecer qué actividades empresariales son esenciales y cuáles no? ¿Se han valorado las condiciones laborales de dichas actividades en lo que a protección sanitaria se refiere? La respuesta es evidente: no. Porque aunque desde el gobierno se recomiendan medidas como el teletrabajo, la flexibilización de horarios o mantener reuniones no presenciales, no hay ninguna obligación para adoptar tales medidas, que por otro lado están muy vinculadas a determinados ámbitos laborales. No solo nadie va a obligar a una fábrica de tubos a detener la producción, sino que tampoco lo va a hacer cuando se trate de personal administrativo. Dicho de otra manera, al final de la película, la decisión final sobre la salud de esas personas y su exposición al Covid-19 queda en manos de la empresa, que sin querer generalizar, en algunos casos —como ya se ha visto— es posible que se rija más por criterios económicos que sanitarios. Visto así, el tema es bastante serio.

Que dirán ustedes que eso de intervenir empresas y detener la actividad es muy de comunistas, pero tenemos que decidirnos: o el Covid-19 es un problema de salud importante, o no lo es; no se puede cerrar los ojos de lunes a viernes y abrirlos los fines de semana. Si no lo es, entonces nos dejamos de enclaustramientos y reclusiones, y si sí lo es, entonces es necesario parar el país y asumir sus implicaciones, porque cualquier otra alternativa —como la actual, sin ir más lejos— lo que viene a poner sobre la mesa es cuáles son las prioridades del bendito sistema en el que vivimos. Por si a alguien se le ha olvidado, está muriendo gente y va a morir más gente.

No sé si saben que una de las cosas a las que me dedico es a la realización de análisis de riesgos. Obviando los detalles, una de las premisas básicas es que cuando una amenaza supone un riesgo para la salud de las personas, el impacto que se le asigna es el máximo, por una razón que debería ser evidente: las personas son el activo más valioso, por encima de cualquier otro.

Quien sabe, quizá no sea así y estemos todos haciendo el canelo.

Breve, nueve

Pues no, la verdad

Hace algo más de un año que no paso por aquí. El día de esa última visita fue el 26 de noviembre de 2018. Como suele decirse, ha llovido mucho desde entonces.

Apenas dos semanas después de esa última entrada volví a Nueva York unos días, para acabar de rematar los últimos flecos de un proyecto en el que habíamos estado trabajando durante 2018. De hecho, es justo allí donde estaba hace exactamente un año, el 12 de diciembre de 2018.

12/12/19 a las 20:20, en la 42 con la 2ª con el edificio Chrysler al fondo

Fue en esa misma visita cuando compré la postal de la imagen, aunque no recuerdo si fue en el Chelsea Market, en una tienda junto a la pista de hielo de Bryan Park o en Grand Central. Creo que fue la primera opción, pero tampoco importa mucho, en realidad.

Desde que llegó a casa, la postal ha estado apoyada en el lomo de los libros de la estantería del comedor, cerca de las copas de vino, por lo que, ya fueras a coger una copa de vino o un libro, no quedaba otro remedio que leerla.

A pesar de lo positivo del mensaje, 2019 no ha sido nuestro año. No ha sido el peor de los años, pero tampoco uno que vayamos a recordar especialmente por las cosas fantásticas, maravillosas y fabulosas que nos han ocurrido. Simplemente, ha sido un año más que ha pasado sin pena ni gloria.

No sé, quizá el error fue no haberla enviado. Para eso son las postales, supongo.

Sin embargo, quedan 19 días para acabar el año. Todavía queda esperanza.

Breve, ocho

Decía hace unos días la presidenta del Congreso Ana Pastor que va a eliminar las palabras «fascista» y «golpista» del diario de sesiones del Congreso porque esos diarios se leerán dentro de cien años, y visto lo visto, esos diarios no iban a decir nada bueno de nuestros políticos.

Lo cierto es que, más bien al contrario, a mí no se me ocurre una razón mejor para no tocar ni una coma de esos diarios que el hecho de que alguien los pueda leer dentro de cien años.

* * *

Cómo me llama la atención la cantidad de informaciones en prensa y televisión que están saliendo sobre las pseudoterapias en los últimos meses, que tienen en general la misma fiabilidad que esas mismas pseudoterapias que critican (las que, sin entrar en detalles innecesarios, no apoyo, en cualquier caso).

Hace unos días aparecía en elpais.com uno de esos artículos: «Dos millones de españoles han sustituido un tratamiento médico por pseudoterapias».

Bien, dos millones de españoles. ¿Cuántos de esos dos millones tenían una dolencia grave y habían abandonado terapias convencionales poniendo en riesgo su vida? ¿Cuántos habían probado N+1 terapias convencionales sin ningún éxito ni mejora significativa? ¿Por qué se trata de vender las terapias convencionales (y en general, la medicina) como técnicas infalibles?

Con tanto bombardeo, me resisto a creer que no haya más intereses detrás de este bombardeo que los puramente altruistas de preocupación social y salud pública. O, visto de otra forma, ¿por qué no se habla de cuánta gente muere por no ser atendida a tiempo por el sistema nacional de salud?

Esto es lo deprimente del destino del escritor...

«Esto es lo deprimente del destino del escritor: nunca consigues trasladar al folio lo que has pensado o imaginado; la mayoría se pierde durante el traslado. Lo que llegas a plasmar no es más que un pálido y ridículo reflejo de lo que habías imaginado. Esto es lo que más deprime a un autor como yo. En el fondo no puedes comunicarte. Todavía no lo ha conseguido nadie...Lo que escribo nunca corresponde a lo que he imaginado. Los libros deprimen menos, porque uno se imagina que el lector pone más fantasía y a lo mejor consigue que el texto cobre vida».

Thomas Bernhard

Trenes

Cuando por el sistema de megafonía del tren se anuncia la parada de Chamartín, mi situación ya es bastante comprometida. Apenas logro contener la enorme chaqueta plegada sobre mis rodillas, mientras lucho por evitar que el paraguas, que no he abierto y que con toda probabilidad acarrearé inútilmente durante todo el día de un lado para otro, caiga al suelo, o que algún extremo de la bufanda desborde por los laterales de mi cuerpo y se desparrame sobre la persona que viaja a mi lado. Encima de todo ello, en precario equilibrio, el voluminoso libro que estoy leyendo, que mantengo abierto por la mitad con una mano, y entre las piernas, el maletín del portátil, con la correa extendida desafiante en el suelo hacia el asiento delantero, que permanece vacío desde Atocha. A pesar de todo, mantengo bajo control tanto la estructura como el ansioso estado anímico que me provoca. Al detenernos en la estación, al otro lado del ventanal, la luz tímida de la mañana sobre los andenes crea marcados contraluces, como en una imagen a la que se le ha aplicado demasiado contraste. Algunas personas se mueven con lentitud acompañando al tren en su movimiento, como si persiguieran una puerta escogida de antemano, que se abrirá poco después con un molesto pitido.

Para mi desconsuelo, dos personas vienen a ocupar los asientos frente a mí. Un chico joven, cargado con una mochila vieja y roída y apariencia de haberse trasladado al presente desde un mitin sindicalista de los años ochenta (cazadora marrón descolorida y abombada, pantalones grises casi blancos y un pelo rizado similar a una permanente), y una señora mayor, cargada con dos grandes bolsas de plástico llenas de pequeñas cajas de cartón. Ambos apresuran a poner sus bártulos entre las piernas, ella ocupando parte del pasillo, mientras yo trato de recoger con el pie la correa del maletín y meterla debajo de mi asiento. La maniobra de encaje, coordinada pero individual, nos lleva apenas unos segundos, y cuando nos ponemos de nuevo en marcha, es como si todos nosotros y nuestras cargas fuéramos polvo lunar que tras el movimiento se ha aposentado de nuevo en el lugar que le corresponde.

Todo comienza poco después de dejar atrás la estación. En el breve trayecto a mi destino regresan a mi pecho como losas las implicaciones inherentes al cargamento que llevo conmigo: dónde guardar el libro, cómo coger el maletín, inalcanzable desde mi posición actual, si la mujer se echará a un lado para dejarme pasar o si se negará a moverse, cómo agarraré la chaqueta y me pondré en pie o si al frenar la inercia hará que me desplome sobre el sindicalista venido del pasado. El proceso mental, improductivo pero inevitable, se muestra como una metamorfosis que me fusiona con el asiento en una única pieza de plástico y metal y carne y hueso, y cuyo resultado final se hace patente un instante antes de ponerme en pie, incapaz de hacer el menor movimiento, de mover un solo músculo, como si con mi cuerpo tuviese que mover el resto del vagón. Dura solo un mínimo fragmento de un segundo, pero uno absolutamente real, en el que el cansancio y la apatía se abaten sobre mí y me invitan a desistir y continuar el trayecto hasta la siguiente estación o cualquiera más allá, y esa opción se presenta como una revelación, como la salida que estoy esperando. Entonces, movidos por una fuerza invisible, la carne y el hueso se liberan del plástico y el metal, y mi cuerpo se pone en pie, todavía sorprendido de su autonomía, en el reducido espacio destinado a mis piernas, y agotado aún pero satisfecho, salgo al pasillo y bajo al andén, donde dejo que el aire frío de la mañana llene mis pulmones.

Es la mano de obra cualificada, idiota

Cada vez que leo una noticia sobre la conducción autónoma, la robotización industrial o la “inminente” aparición de la automatización de alguna conducta humana, surge en los comentarios la cuestión de la destrucción de empleo.

Y automáticamente alguna persona (bienintencionada, qué duda cabe) argumenta que ese nuevo lo-que-sea creará puestos de trabajo cualificados. Sin embargo, eso cada vez más me parece una excusa (o un argumento, dependiendo de si creemos que eso va a ser así o no) para mirar a otro lado, sobre la que en realidad, intuyo que esa bienintencionada persona no ha reflexionado lo suficiente.

Es más, aunque eso sea así, aunque efectivamente se creen puestos de trabajo cualificados (cosa muy probable, de hecho), quizá sea hora de echar un vistazo sincero al ratio creación-destrucción de empleo, en una sociedad en la que el desempleo y la precariedad no tiende a disminuir, sino a incrementarse, y plantearse qué va a pasar con toda la mano de obra no cualificada que se va quedando por el camino, para la que la reorientación laboral no es una alternativa, no solo por edad, sino porque han de competir por nuevas "hornadas" de nuevos jóvenes ya "reorientados".

Tan fan como soy de las nuevas tecnologías, si vamos a confiar ciegamente nuestra sociedad a un futuro incierto liderado por multinacionales tecnológicas, que evidentemente tienen sus propios intereses y agenda, al menos sería conveniente dejar de repetir el mismo mantra de la creación de la mano de obra cualificada (que, en realidad, quizá no esté tan bien remunerada) y asumir que el destino de una gran parte de la población es irrelevante para estos nuevos procesos y gigantes tecnológicos... y en gran parte, para muchos de nosotros, es decir, los que no vivimos en los márgenes.

—

Nota al margen: ya sé lo que pasó con los artesanos y muchos otros gremios antes y después, ante la aparición de nuevas tecnologías. Pero quizá sería bueno (y un tanto iluso) esperar algo mejor varios siglos más tarde, y dejar de establecer comparaciones socioeconómicas de realidades demográficas y culturales absolutamente diferentes que no se sostienen por su propio pie.

Retratos (Breve, siete)

En una de las comidas de la última visita a Nueva York el cliente nos llevó a una hamburguesería ubicada en la segunda con la cincuenta y dos. Una franquicia llamada Bareburger. A primera vista parece un local informal, en algunos sentidos muy Malasaña (por lo moderno), pero sin demasiado que destacar.

La cosa cambia cuando ya dentro, echas un vistazo a las paredes, que aparecen cubiertas de retratos de seres con cuerpo de persona y cabeza de vaca, gallo, cerdo, buey..., caricaturizados como pinturas clásicas o fotografías del siglo pasado. Y resulta del todo perverso, macabro, cruel si quieren —si bien he de admitir, y no en mi defensa, que irrelevante pasados unos minutos— estar comiendo vaca, gallo, cerdo, buey... bajo la atenta mirada de uno de sus congéneres.

Leer (Breve, seis)

Leo mucho, desde hace un par de meses. Devoro los libros, uno tras otro, como si fueran meros productos de consumo, como una bolsa de pipas. Algunos lo son, es cierto, y así merecen que se les trate, quizá, no lo sé, pero no sería justo tratarlos así a todos. Los devoro, decía, quizá como devoro la comida, casi sin masticar, engullidos, directos desde la boca al estómago, y cuando me doy cuenta, que no es siempre, tengo que regurgitar lo leído, y volver atrás, y releer capítulos, hojas, pasajes, líneas, palabras, a veces incluso libros enteros, para encontrarme de nuevo con ideas, conceptos, sensaciones cuyo sabor despierta algún vago recuerdo, y entonces sí, las paladeo, las mastico bien y dejo que su jugo se deslice por la garganta hacia el esófago, quizá por las comisuras hasta la barbilla, y es en esos momentos cuando de verdad encuentro el placer de leer, y siento la necesidad de volver a escribir.

El mundo de ayer, memorias de un europeo. Stefan Zweig

Casi al filo de mi cuarenta y dos cumpleaños he acabado de leer "El mundo de ayer, memorias de un europeo", que me regalaron mis padres por mi anterior cumpleaños. El libro es la autobiografía de Stefan Zweig, desde sus años de juventud hasta 1941, un año antes de suicidarse, en plena Segunda Guerra Mundial, desesperanzado por el imparable ascenso del nazismo en Europa y la convicción de que estaba todo perdido.

Más allá de la exquisita prosa de Zweig, uno no puede sino sentir una relativa envidia, y eso lo explicaré luego, por el entorno cultural en el que se creció y movió, además de las personalidades que conoció y con la que en algunos casos llegó a entablar una buena amistad: Herman Hesse, Rainer Maria Rilke, Richard Strauss, Auguste Rodin, Thomas Mann, Sigmund Freud, Paul Verlaine, Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt, Máximo Gorki o Paul Valèry, entre otros muchos. La lista parece interminable.

Zweig impregna todo el texto de una humildad embriagadora, quitándose de encima el esfuerzo y los méritos personales que le llevaron a conocer a tales personalidades, que sin ninguna duda eran muchos. Tal y como lo narra, parecería que todo eso le vino dado, que para alguien que hubiera estado en su momento y lugar, hacer aquellas amistades no era algo contingente, sino necesario.

También muestra un optimismo tan ingenuo como a veces, quizá para estos tiempos, infantil, especialmente en torno a las cualidades humanas y el futuro europeo, aunque ya en la narración de los meses previos a la Primera Guerra Mundial se percibe cómo el pesimismo va calando en sus pensamientos, y sigue creciendo a medida que se avanza en el libro, con los primeros escarceos del nazismo en Europa, las conversaciones en torno a Austria, su patria, como moneda de cambio, y el ascenso de Hitler frente a la pasividad europea. Y ahí lo de "relativa" que decía antes. Por mucho que tratemos de romantizar una existencia que estuvo plagada de emociones y vivencias, que sin duda así fue, no hay que olvidar que Zweig sufrió en sus carnes la Primera Guerra Mundial y los inicios de la segunda, tuvo que huir de su hogar varias veces, fue un apátrida en sus últimos días, y acabó finalmente suicidándose.

Para acabar, no puedo dejar de comentar un detalle que me ha llamado la atención, que evidentemente hay que juzgar a la luz de la distancia que imponen los ochenta años que separan la autobiografía de nuestros días. A pesar de que Zweig muestra una evidente simpatía (digámoslo así) por la "liberación" de la mujer, dedicando varias (no me atrevo a decir que bastantes) páginas a reflexionar sobre las restricciones a las que estas estaban sometidas en su juventud, y contrastándolas con la mayor libertad (relativa, de nuevo) que estas tenían en su madurez, no recuerdo apenas menciones de mujeres, sino como personas satélite de personalidades a las que conoció. Pero ese hecho, curioso de por sí, queda minimizado frente al hecho de que su propia mujer queda sepultada en la narración, que se mueve en la primera persona del singular que utiliza en todo el libro (con excepción de cuando habla de los europeos, los austriacos, etc.). Es Zweig el que se atormenta, el que viaja, el que se exilia, el que huye, el que sufre, el que disfruta... aunque es importante mencionar que en 1942 fueron él y su mujer los que se suicidaron.

De hecho, creo recordar que su mujer (cuyo nombre tampoco recuerdo haber leído, incluido el hecho de que estuvo casado dos veces) aparece únicamente en dos breves menciones de un texto de 540 páginas, y si bien me puedo equivocar, su presencia no es desde luego constante. Para poner un ejemplo clarificador de lo abrumadora que es dicha ausencia, ya en la parte final de la novela, a punto de comenzar la IIGM, Zweig narra lo siguiente (cuyo lenguaje que ya es de por sí revelador):

«No obstante, quería poner el máximo posible de orden en mi vida civil y pública, y como tenía intención de volverme a casar, no quería perder un instante, no fuera a ser que el internamiento en un campo de concentración o cualquier otra medida imprevista me separaran de mi futura compañera».

Pues bien, al leer este breve fragmento, quedé tan sorprendido por la mención a una boda y una compañera que en las últimas cien o doscientas páginas, como poco, no había sido mencionada, que llegué a pensar que me había saltado algún fragmento, o que quizá lo de casarse era una ilusión, un deseo, un "plan futuro" que albergaba Zweig antes de morir o de cara a su vejez, porque no acababa de entender con quién se iba a casar, pues nada me hacía sospechar hasta ese momento que tuviera pareja. Y sin embargo, la tenía.

Y esa mujer, para que conste, se llamaba Charlotte Elisabeth Altmann, y se suicidó el 22 de febrero de 1942.

Ricardo

De joven tuve un amigo cuya principal diversión consistía en abrir los maleteros de los coches detenidos en un semáforo o un paso de cebra. Los dejaba abiertos sin coger nada y salía corriendo. A menudo, los amigos le jaleábamos la hazaña desde la acera, a una distancia prudencial para que nadie sospechara de nuestra complicidad. Un día, animado por nosotros, Ricardo se acercó a un enorme Audi A8, pero antes de que pudiese tocar la cerradura el conductor dio marcha atrás y lo arrolló. En la caída la bola del remolque le golpeó la cabeza y le dejó para el resto de su vida media cara paralizada.

Eso lo sé porque sus padres se lo contaron a Daniel, el único de nosotros que fue a visitarlo durante los dos meses que estuvo ingresado. Como los demás, aquel día salí corriendo, y no había vuelto a ver a Ricardo hasta esta mañana, cuando he ido a recoger el coche del lavadero. De espaldas a mí, ha cogido las llaves de un clavo en la pared, y al girarse nos hemos encontrado de nuevo. Me ha mirado a los ojos y tras un instante de duda ha esbozado una cálida sonrisa. Yo he rehuído su mirada, he fingido que no lo conocía y me he alejado de allí a toda prisa, igual que hice aquella tarde de viernes.

Humor irreverente

Rober Bodegas

Hace unos días, un amigo periodista se lamentaba de la próxima muerte del humor irreverente o negro, a raíz, creo —me he enterado por la radio esta mañana—, de unos chistes "sobre gitanos" de Rober Bodegas (Pantomima Full) que han levantado cierta polémica, amenazas de muerte incluidas. Comentaba mi amigo que en unos años nadie podrá hacer chistes de negros, gitanos o gangosos, y es posible (no sé si probable) que así sea. O quizá se puedan hacer pero a nadie le hagan gracia. O quizá tampoco haya que ponerse tan apocalíptico. Sin embargo, creo que apuntar al yugo de la corrección política (que existir, existe) es un recurso fácil.

Si echa uno la vista atrás, el humor, especialmente el más casposo, está repleto de chistes fáciles sobre lesbianas y gays, mujeres, negros, chinos, gangosos, gitanos, gordos, etc., que basan la gracia en la ofensa: la burla de características particulares, diferenciales y nucleares de cada colectivo. Repito: diferenciales, lo que ya da una pista de por dónde van los tiros. De hecho, cuesta encontrar chistes que se mofen de la heterosexualidad, ser blanco, u occidental, o clase media, porque en muchas ocasiones la gracia emana de la ridiculización de las diferencias con el patrón base, al que, todo sea dicho, mi amigo y yo nos aproximamos bastante, aunque él sea gallego y eso no deje de ser una discapacidad.

Si dos hombres gays son protagonistas de un chiste, el chiste se centrará en el hecho de que son gays. Si lo son dos mujeres de clase media, en que son mujeres. Dicho de otra forma, si se hace un chiste sobre dos personas que se encuentran en la calle e inician una conversación, por defecto se asumirá que son hombres blancos heterosexuales y todo lo demás. Por supuesto que hay excepciones, pero no son la norma. Sabremos que son gays o lesbianas, mujeres, negros o murcianos porque hablarán de pollas o coños, de maquillaje y tacones, del color de su piel o dirán "acho". En cualquier otro caso, los protagonistas se ceñirán al patrón base y su sexo, color de piel u orientación sexual será irrelevante para el chiste, porque ni siquiera se mencionará. A ver si lo que nos gusta del humor negro es que se ríe del otro, porque aunque reírse de uno mismo es algo muy sano, no a todo el mundo le hace tanta gracia, lo que irremediablemente provoca que haya menos humoristas dedicados a explotar el chiste que supone un hombre blanco occidental llorando por no poder ir a una manifestación de mujeres, lo que es una pena. Que nos lamentemos por no poder reírnos de los gitanos también tiene su gracia, las cosas como son.

En el pasado a la gente le hacía gracia tirar cabras de campanarios (en fin, hay algunos desgraciados que lo siguen haciendo), hasta que empezamos a pensar que era una salvajada. Quizá reírse de los gitanos o los gangosos o los maricones sea algo parecido y sea el momento de empezar a asumirlo. O eso, o empezamos a tirar desgraciados desde campanarios, a ver cuántos se ríen entonces. Me da que serán pocos. Ya me pillan la analogía.

-

Notas al margen.

- Como consuelo para mi amigo, es muy probable que al otro lado del charco —que a pesar de todo, en algunas cosas nos llevan algo de ventaja— las humoristas lesbianas y los gays, los negros, los gordos o los discapacitados, estén ya trabajando en chistes en los que además de reírse de ellos mismos, a cuya mofa están sin duda acostumbrados, nos tengan como protagonistas de sus burlas a nosotros, a los privilegiados hombres blanquitos heteros occidentales. Eso sí sería una fantástica noticia para el humor.

- No creo que los chistes sobre fusilados sean comparables a los chistes de gitanos. Y también opino que el humor negro es mucho más amplio que el de gangosos o chinos que hablan con la ele; seguirá existiendo, aunque deje de tener como protagonista a la menstruación, a la pluma o la obesidad.

- Estoy totalmente en contra de las amenazas de muerte (especialmente si van contra mí). Lo cual no invalida, de todas formas, el argumento. Que haya gitanos ofendidos esgrimiendo amenazas de muerte no implica que tengan razón, pero tampoco que dejen de tenerla (con lo de matar sí, con eso no tienen razón).

- Una de las paradojas de la cuestión es que Pantomima Full basa su humor en reírse del hombre blanco hetero de clase media (el moderno, el turista, el listo, el de los festivales, etc.), aunque desde un punto de vista superficial y sin atacar a la raíz: su orientación sexual, su color de piel, su sexo. Es un buen intento, pero le falta el chiste realmente que ofenda, que duela, que siente mal.

- La imagen del post es de David Pareja, que tiene una buena reflexión en twitter al respecto sobre la doble vara de medir. Ver hilo.

-

De todas formas, ¿a quién coño le hace gracia un puto chiste de gitanos? ¿Qué somos ahora, Esteso y Pajares?

Breve, cinco

Frente al portal de mi casa hay una marquesina de autobús, y sentado en ella me encuentro cada mañana a un hombre mayor, pero no demasiado, con las manos apoyadas en las rodillas, de aspecto descuidado y la mirada perdida. No sé si está abatido o espera algo que nunca llega. Con la boca entreabierta y las mejillas caídas, pelo blanco enmarañado y barba blanca de varios días, sostiene un cigarro eterno apagado entre los dedos, casi una colilla, y viste una camisa de rayas desgastada, un pantalón de chándal y unos zapatos. Al pasar frente a él con Samy tirando de la correa, todos los días sin excepción la señala con el dedo, sonríe y dice: "El jefe". Es un instante de revelación, de regreso a la realidad, como si la perra fuese lo único que le trae de vuelta al mundo durante unos segundos. Yo le devuelvo la sonrisa y contesto: "Siempre".

Otras veces me lo cruzo por la calle, en diferentes momentos, por las cercanías de esa misma marquesina, busco sus ojos y hago ademán de saludarlo, pero él ni siquiera me ve.