Snowfall: una crítica

Releyendo, casi un año más tarde, la última entrada que escribí sobre las mascarillas, me doy cuenta de que no estuve especialmente acertado, por decirlo suavemente, así que para variar, que me estaba poniendo muy serio, hoy voy a hablar de otra cosa.

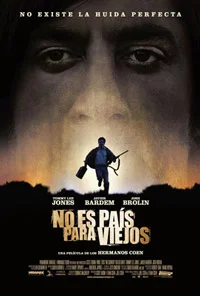

En concreto, de una serie que acabé de ver hace unos días: Snowfall. Si van ustedes a la página de filmaffinity en cuestión, donde tiene una puntuación de 7,1 (excesiva en mi opinión), las dos primeras frases de la sinopsis son estas: "Los Ángeles, 1983. Drama sobre el origen de la epidemia del crack y su devastador impacto en la cultura como la conocemos".

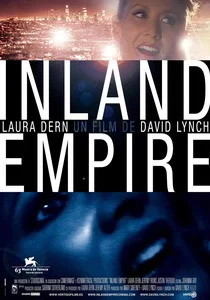

Con ese comienzo, la debilidad de Laura por las temáticas sociales y la falta de alternativas decentes, no costó mucho decidirse a verla.

En realidad, esperábamos ver algo más en la línea de The Corner, de David Simon (más conocido por The Wire), serie que tiene un muy merecido 8,2 en filmaffinity. De acuerdo, quizá no que fuera tan buena, pero al menos... en la línea. Desgraciadamente, la realidad fue algo más decepcionante.

Y aquí es donde empiezo a destripar la serie. Empecemos.

La serie narra, haciendo uso de cuatro temporadas y demasiados capítulos, la historia de Franklin Saint, Teddy McDonald, Gustavo Zapata y varios personajes más en el contexto del narcotráfico de los 80, la aparición del crack en los USA y los movimientos de la CIA en Latinoamérica. Dicho así suena un poco vago, pero estaremos de acuerdo en que tampoco tiene mucho sentido contar la historia de principio a fin.

El principal problema de la serie, que empieza a vislumbrarse hacia el final de la segunda temporada, es que poco a poco va asumiendo unos cimientos que en realidad no ha sido capaz de construir.

El primer ejemplo de esto con el que nos encontramos es el de Lucía Villanueva, la hija de un narcotraficante a la que otros personajes califican en repetidas ocasiones de psicópata. El problema es que si hay algo que no parece Lucía Villanueva es una psicópata; en comparación con la gran mayoría de personajes, ella es una persona bastante normal. Si quieres que me crea que es una psicópata, muéstrame actitudes y comportamientos de psicópata. Dame un contexto y una atmósfera en la que me pueda creer que lo es. De acuerdo, importa y vende droga, pero es que eso lo que viene a hacer un narco. Si eso, por sí solo, convierte a una persona en un psicópata es un debate para otro momento.

Otro problema más profundo, por su importancia en la trama, es el de Franklin, el personaje principal. Un chaval avispado que se abre paso entre narcos, vendedores de armas, agentes de la CIA y calaña semejante y con su esfuerzo e inteligencia crea un imperio de la nada vendiendo crack en su barrio. La cuestión es que siendo, como se supone que es, como se dice en un momento, uno de los principales distribuidores de crack a nivel nacional, no tiene laboratorios, ni una gran logística, ni apenas distribución. En realidad, la cocaína la recoge él personalmente, el crack lo fabrica su círculo cercano (media docena de personas) en la cocina de la casa de su primo, por turnos, y lo venden un puñado de chavales del barrio. El resultado es que lo que la serie quiere “vender”, un gran narco, y lo que muestra, un puñado de camellos, no cuadra.

Eso mismo se aprecia en la posición de dominancia que se intenta mostrar en relación con otras "bandas rivales". En torno a la tercera temporada, la madre le insiste en dejar el “negocio”. Y la respuesta que él da es muy de familias de mafiosos italianos: no puede hacerlo, porque las bandas rivales se matarán por su puesto si él se larga. Y tú te preguntas: ¿qué? Porque en realidad, esas supuestas bandas rivales no son grandes cárteles de la droga, ni la Cosa Nostra. Son una docena de chavales en cada bando, sin una gran organización, que además, acabarían matándose igual. Pero, como antes, tampoco se transmite que la "banda" de Franklin (ya lo he dicho, media docena de personas y alguno no muy listo) tenga esa posición de superioridad como para que se pueda crear tal "vacío".

Otro punto a destacar es el discurso que se lleva el protagonista. Al mismo tiempo que está masacrando a la población negra vendiéndoles crack, convirtiéndolos en adictos y destrozando el barrio, algo de lo que parece darse solo hacia el final de la serie, cuando ya le da igual, se atreve a hablar del racismo y la pobreza que sufren los afroamericanos, reivindicando algún tipo de activismo que él debe pensar que lleva a cabo haciéndose millonario vendiendo crack a gente pobre. Eso, por cierto, tampoco se entiende, porque el ámbito geográfico en el que se mueve el protagonista y su gente es en realidad bastante limitado, y nada hace sospechar que haya habido algún tipo de expansión como para hacerse con tal cantidad de dinero.

En definitiva, la historia se va construyendo sobre unas premisas que en realidad no ha sido capaz de establecer, y a medida que la serie avanza, esas carencias se van notando cada vez más, porque el imperio del protagonista se supone que crece, se expande y se hace más poderoso, pero en la pantalla sigue apareciendo el mismo chico negro avispado que fabrica crack en la cocina de su primo y lo vende en las cuatro calles que rodean su casa.

Una pena. Prometía más.